La première guerre mondiale 1914-1918

Les vases de Marguerite Lafenêtre

Deux vases en cuivre, ornant de nos jours encore l’autel de la Vierge de notre église, sont

en réalité des douilles d’obus datant de 14-18. Marcel Lamarque nous explique comment ils

sont arrivés là :

Sa mère Marguerite Lafenêtre avait, au début de cette guerre, un jeune fiancé parti au front. Lors

d’une permission, il lui rapporta deux étuis d’obus travaillés. Elle se promit de les offrir à l’église si le

jeune homme revenait vivant et c’est ce qui arriva.

Quelques années plus tard, Marguerite remit donc au prêtre de Bats les précieux objets mais

quelque temps après, ne les voyant plus dans l’église, elle alla se plaindre et elle fut entendue

puisqu’ils retrouvèrent leur place et sont toujours là, même si Marguerite n’épousa finalement pas

ce jeune homme !

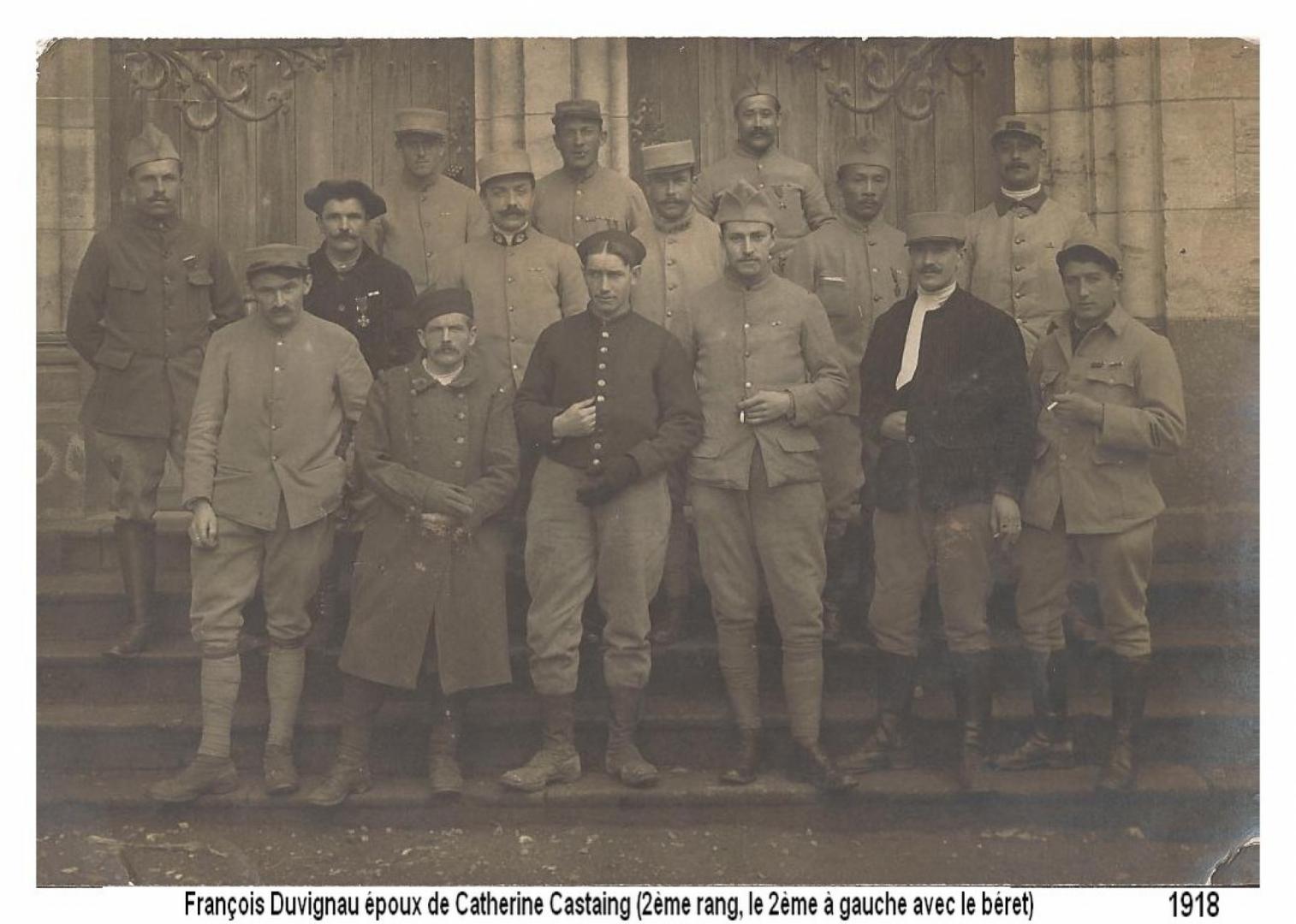

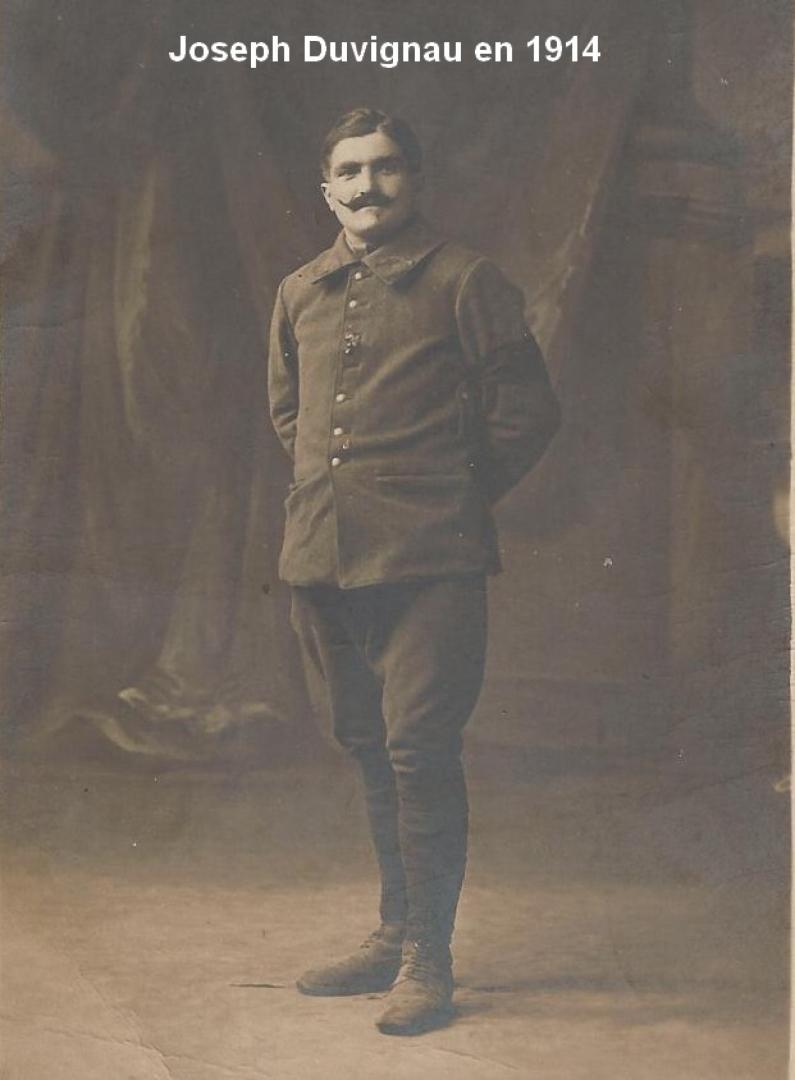

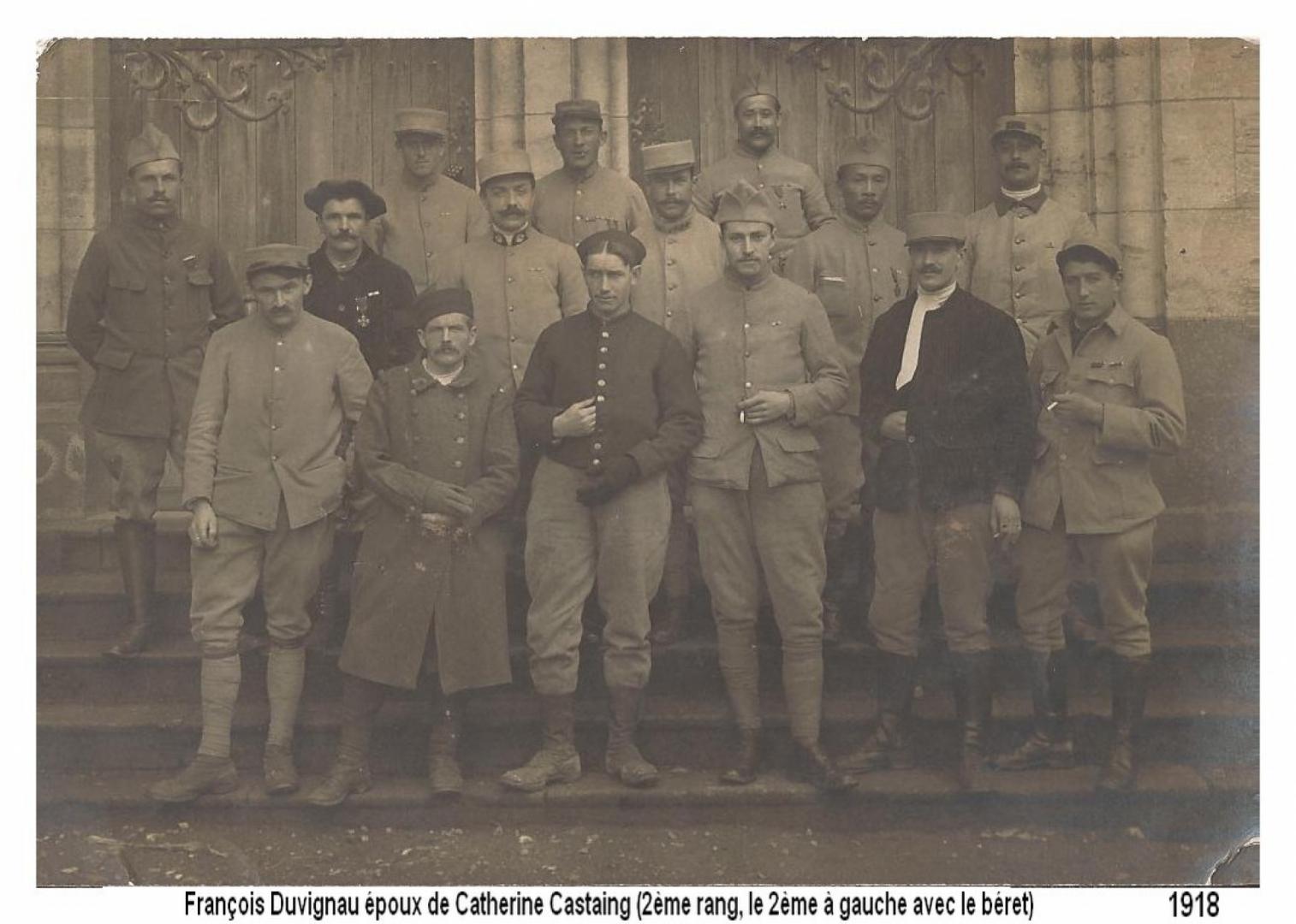

Plusieurs Batsois ont combattu lors de la guerre de 14-18. Des cartes postales arrivaient du front pour rassurer les proches comme celles de François Duvignau époux de Catherine Castaing et de Joseph Minvielle du « Cantonnier ».

Neuf d’entre eux sont morts pour la France comme nous le rappellent les inscriptions figurant sur le Monument aux Morts :

- Brèthes Pierre dit Alphonse « tué à l’ennemi » en 1915 en Alsace à 24 ans

- Boueilh Jean-Baptiste

- Lacave Jean-Baptiste décédé suite à un accident de service en 1918 en Meurthe et Moselle à 45 ans

- Planté Georges

- Tastet Jean dit Joseph disparu en 1914 dans l’Oise à 23 ans

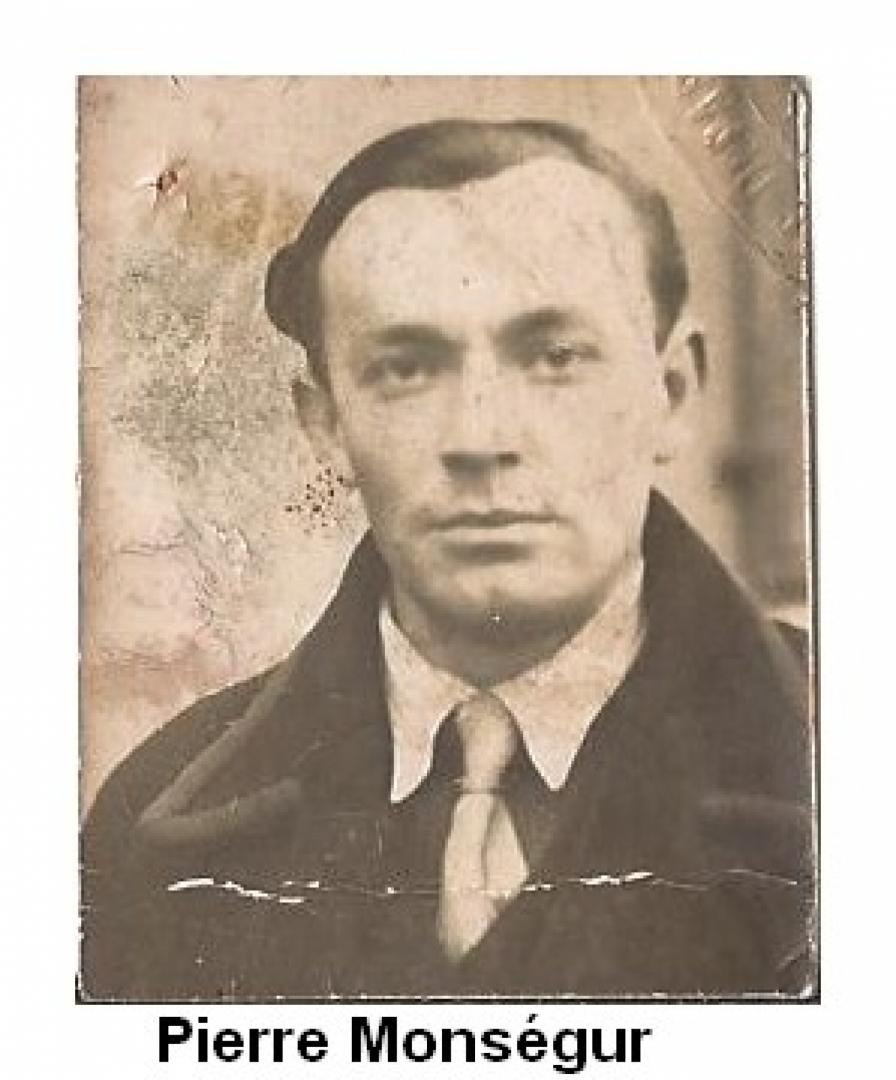

- Monségur Pierre Alfred « tué à l’ennemi » en 1916 dans la Meuse à 34 ans

- Momas(Maumas) Jean dit Henri mort en 1915 dans le Pas de Calais à 31 ans

- Baris Georges tué à l’ennemi en 1916 dans la Somme à 24 ans

- Tauziet Firmin dit Siméon décédé suite à des blessures de guerre dans la Marne en 1915 à 34 ans

La seconde guerre mondiale 1939-1945

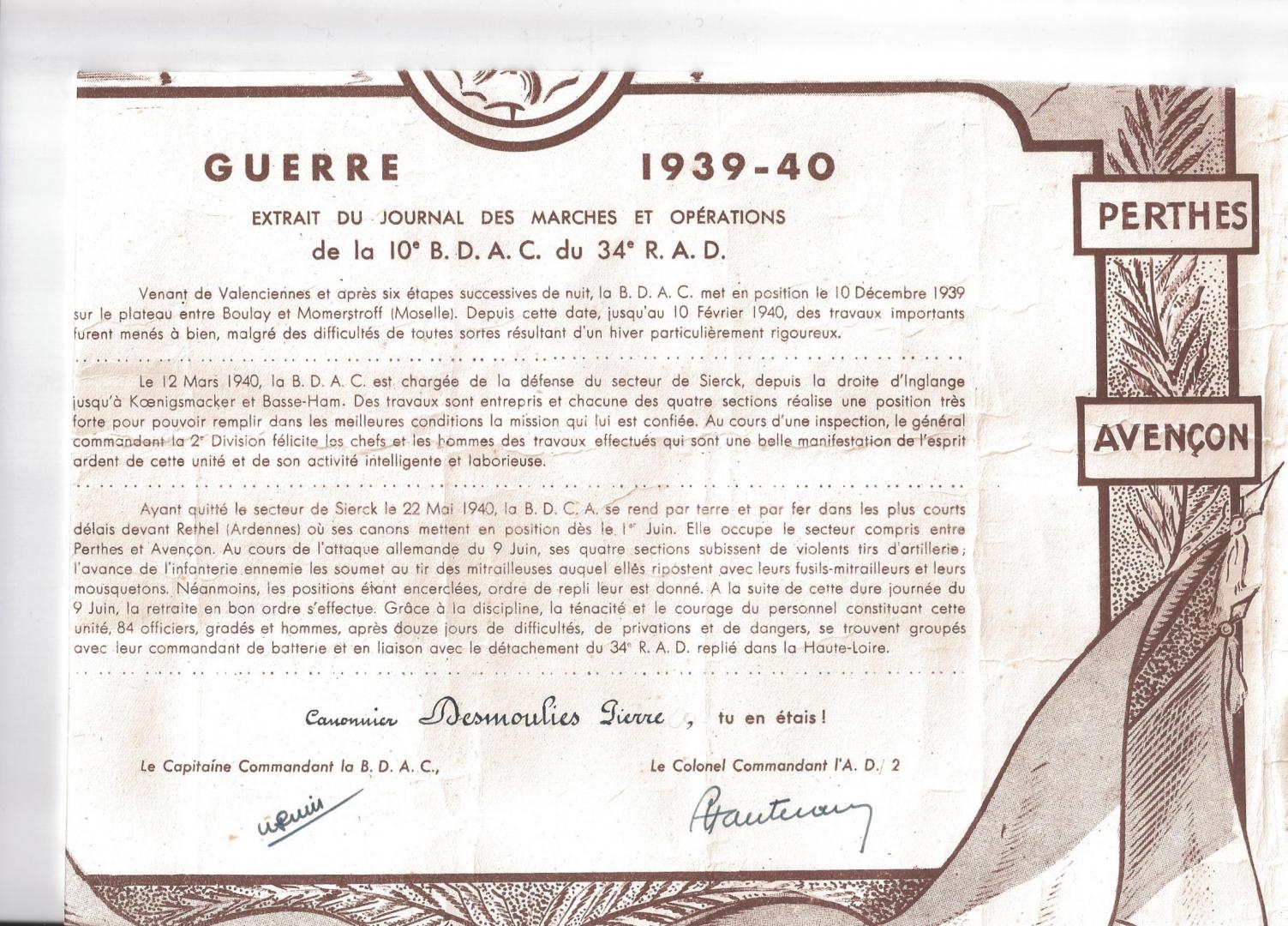

Le STO

Des réfractaires au STO (Service du Travail Obligatoire) vinrent se cacher dans des fermes

isolées comme à Saint Antoine chez Pierre et Louise Desmouliès.

Les réfugiés :

Lors de la deuxième guerre mondiale, Bats situé loin du front et en zone libre accueillit de nombreux réfugiés.

Dès septembre 1939, une soixantaine d’Alsaciens venant pour la plupart des villages de Hésingue (jumelée avec Grenade sur l’Adour) et Niffer dans le Haut-Rhin s’installèrent dans des logements vacants de notre village : au Placiat, au Comte, au Jeppe, à Lahaoure…il y eut aussi quelques réfugiés de la région parisienne.

Après l’armistice de juin 1940 signé par le Maréchal Pétain, des soldats fuyant la zone occupée se réfugièrent à Bats. Des effets militaires et du matériel furent déposés un certain temps dans la grange du Tailleur. Des armes furent enfouies dans des marnières du village (côte de L’arriou).Certains soldats étaient hébergés au quillier de Muguin .

L'avion à Goloni

Les incidents :

Deux avions allemands ont fait des atterrissages forcés sur le territoire de notre commune : l’un à Goloni, l’autre au Herrin. A Goloni, l’avion s’est posé en catastrophe et s’est immobilisé dans un barbelé.

Jean-Henri Lion du Plassin a assisté à l’accident du Herrin. « On allait au champ avec mon frère Eugène quand est arrivé de Saint Loubouer un avion volant très bas et fumant. Il s’est jeté sur le talus du Herrin et s’est coupé en deux dans un nuage de fumée et au milieu de crépitements car il était chargé de munitions. Le pilote a été secouru et transporté à Lamareng chez Gabrielle Monségur dont le mari était prisonnier en Allemagne. Les Allemands sont vite arrivés sur les lieux de l’accident et ont constaté que l’avion était vide, l’un d’entr’eux parlant très bien le français a demandé où se trouvait le pilote. Ils sont allés le récupérer à Lamareng. Les Allemands ont fait surveiller l’avion et l’ont démonté un ou deux jours après… »

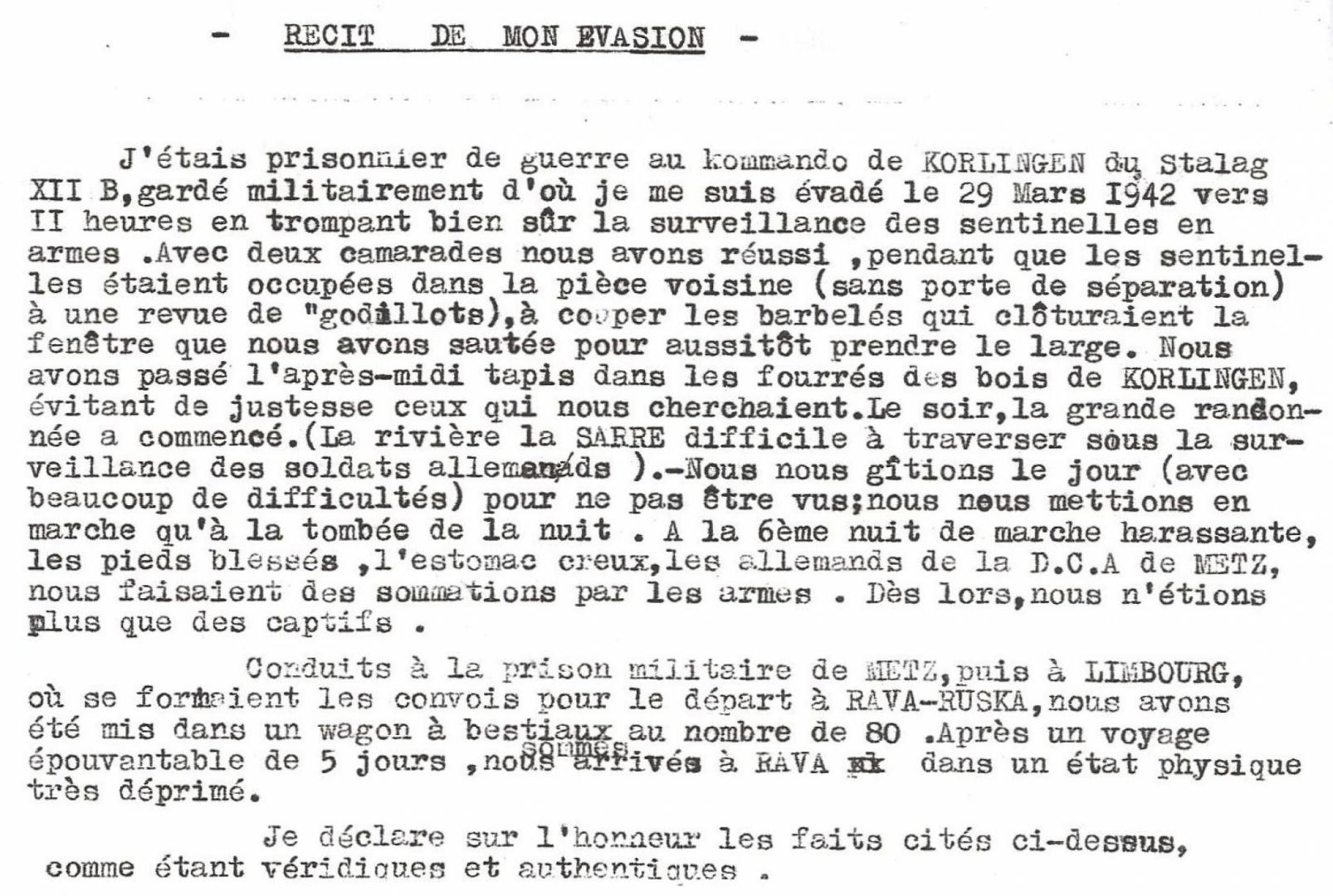

Récit d'une tentative d'évasion

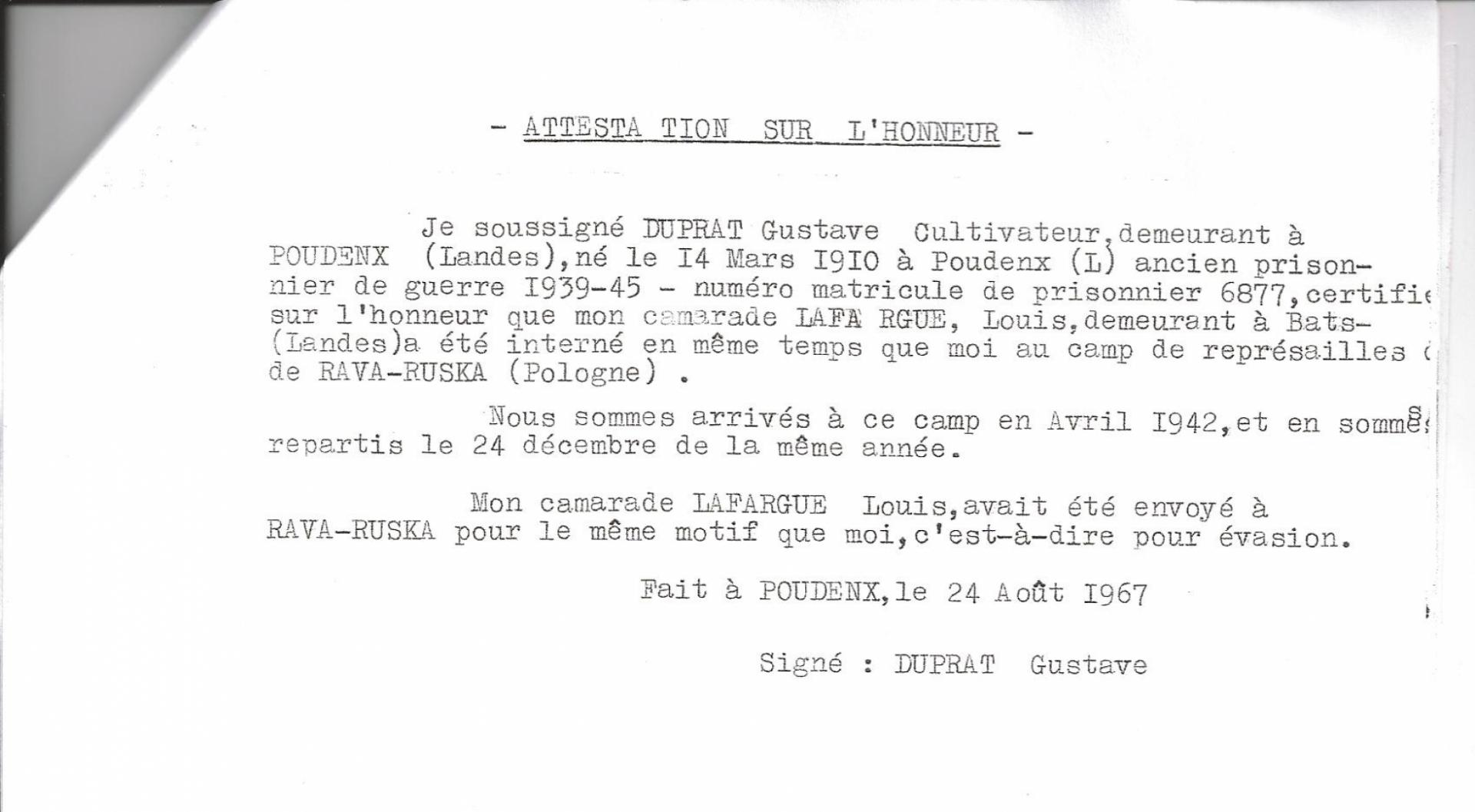

Louis Lafargue, natif de Samadet, venu habiter au « Mériquet » après son mariage avec

Yvonne Dutoya nous a laissé un écrit relatant sa tentative d'évasion.

« J'étais prisonnier de guerre au commando de Korlingen, au stalag XIIB, gardé militairement

d’où je me suis évadé le 29 mars 1942 vers 11h00 en trompant bien sûr la surveillance des

sentinelles en armes. Avec 2 camarades, nous avons réussi, pendant que les sentinelles

étaient occupées dans la pièce voisine (sans porte de séparation) à une revue de godillots,

à couper les barbelés qui clôturaient la fenêtre que nous avons sautés pour aussitôt prendre

le large. Nous avons passé l'après-midi tapis dans les fourrés des bois de Korlingen, évitant

de justesse ceux qui nous cherchaient. Le soir, la grande randonnée a commencé. (La rivière, la

Sarre difficile à traverser sous la surveillance des soldats allemands). Nous nous gîtions le

jour (avec beaucoup de difficultés) pour ne pas être vus ; nous nous mettions en marche qu à

la tombée de la nuit. A la 6e nuit de marche harassante, les pieds blessés, l'estomac creux,

les Allemands de la D.C.A. de Metz nous faisaient des sommations par les armes. Dès

lors, nous n'étions plus que des captifs.

Conduits à la prison militaire de Metz puis à Limbourg où se formaient les convois pour le

départ à Rawa Ruska, nous avons été mis dans un wagon à bestiaux au nombre de 80. Après

un voyage épouvantable de 5 jours nous sommes arrivés à Rawa, dans un état physique

très déprimé.

Je déclare sur l'honneur les faits cités ci-dessus comme étant véridiques et authentiques. »

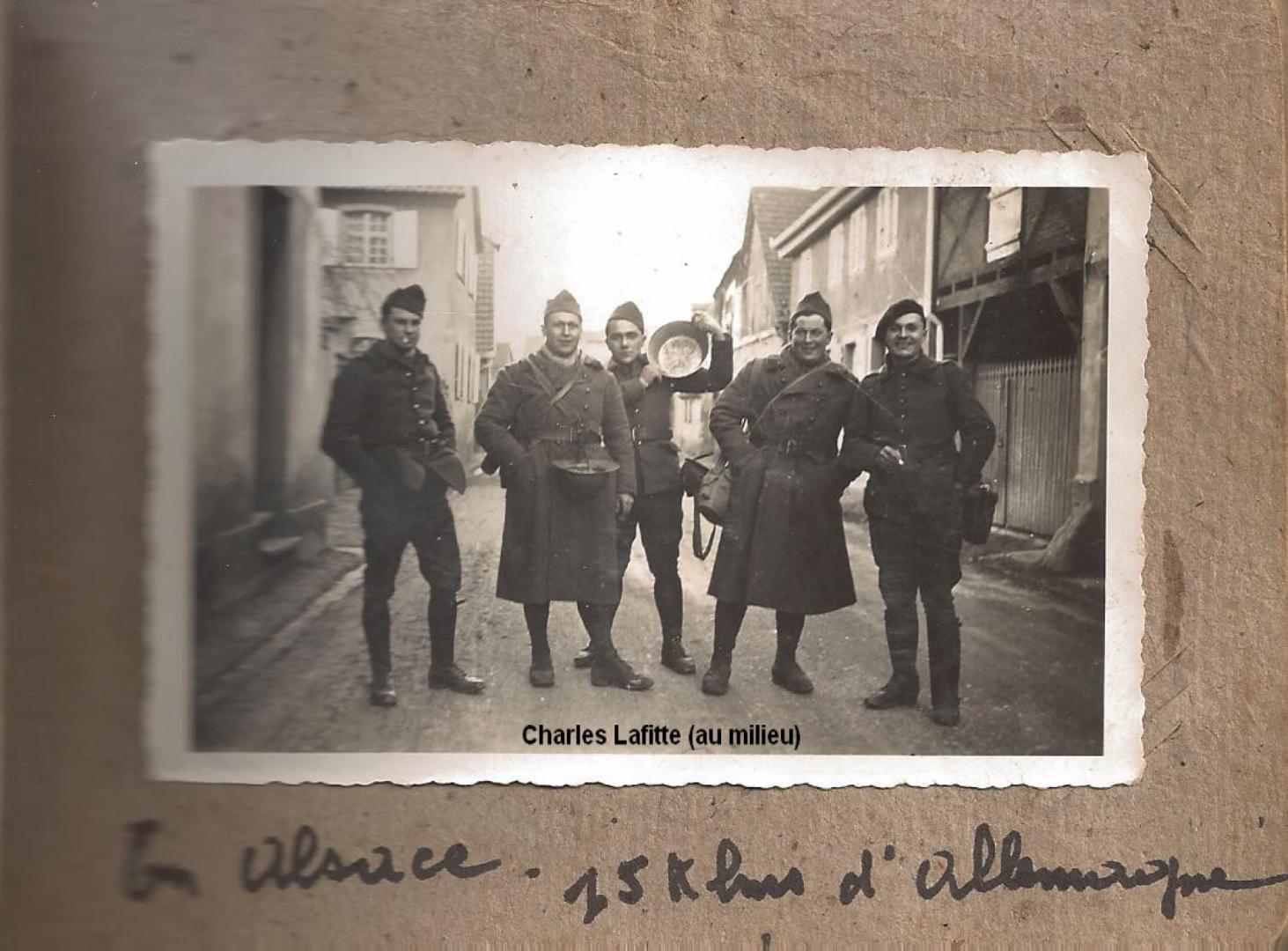

Les prisonniers

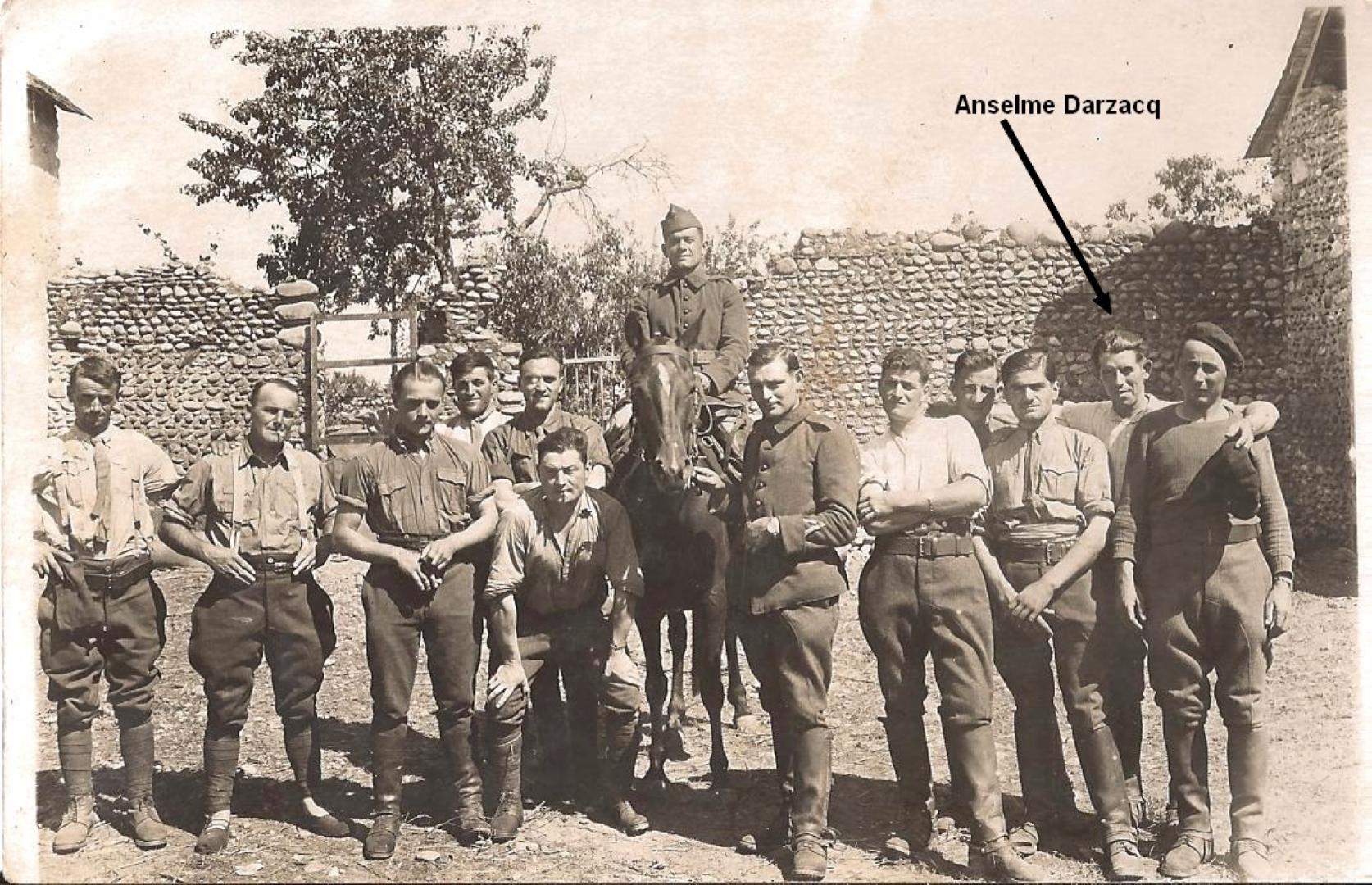

Plusieurs Batsois partis combattre en 1939 ont été faits prisonniers. Certains sont revenus avant la fin de la guerre comme Paul Laborde, Henri Vidot, Charles Lafitte, Firmin Barrouillet, d’autres ne sont revenus qu’à la fin du conflit : Albert Daudignon, Paul Morganx, Pierre Monségur, Félicien Castets, André Passicos, Alexis Momas, Jean Lapaix.

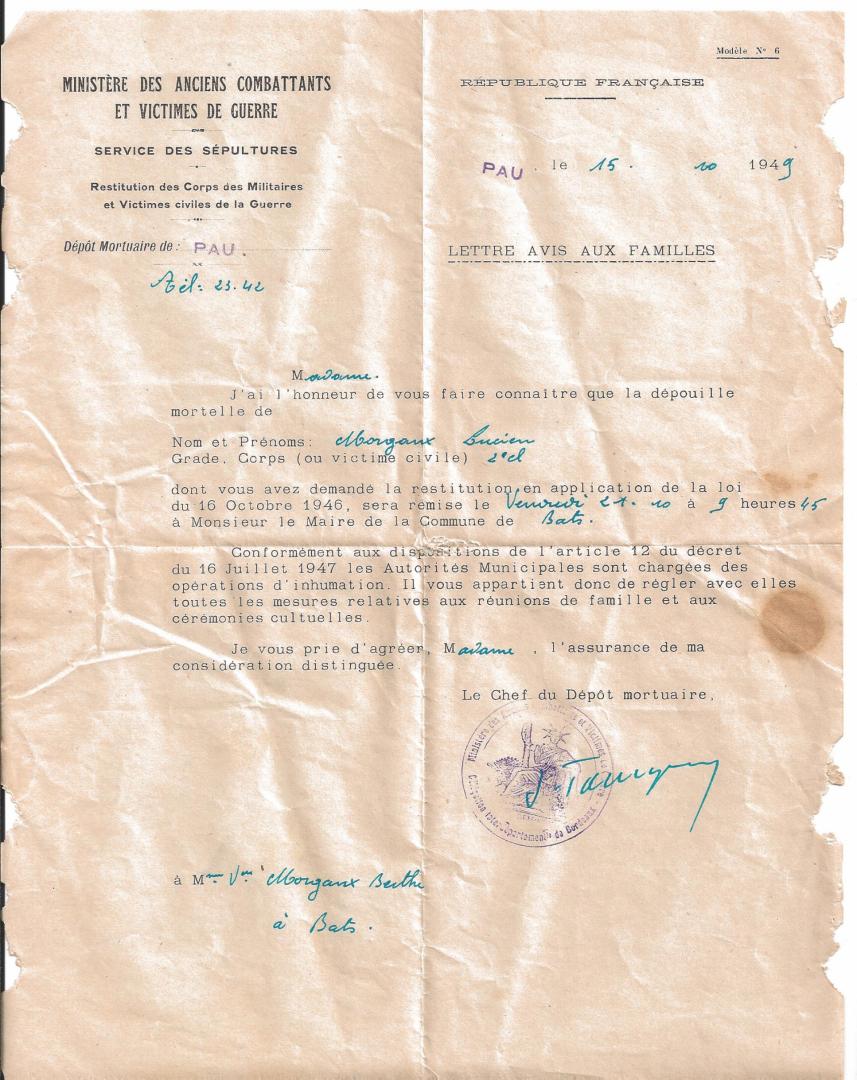

Joseph Darzacq et René Bernadet sont décédés en captivité .

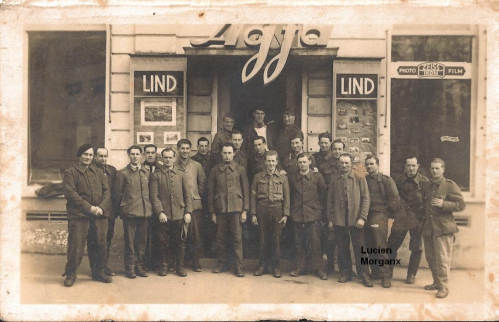

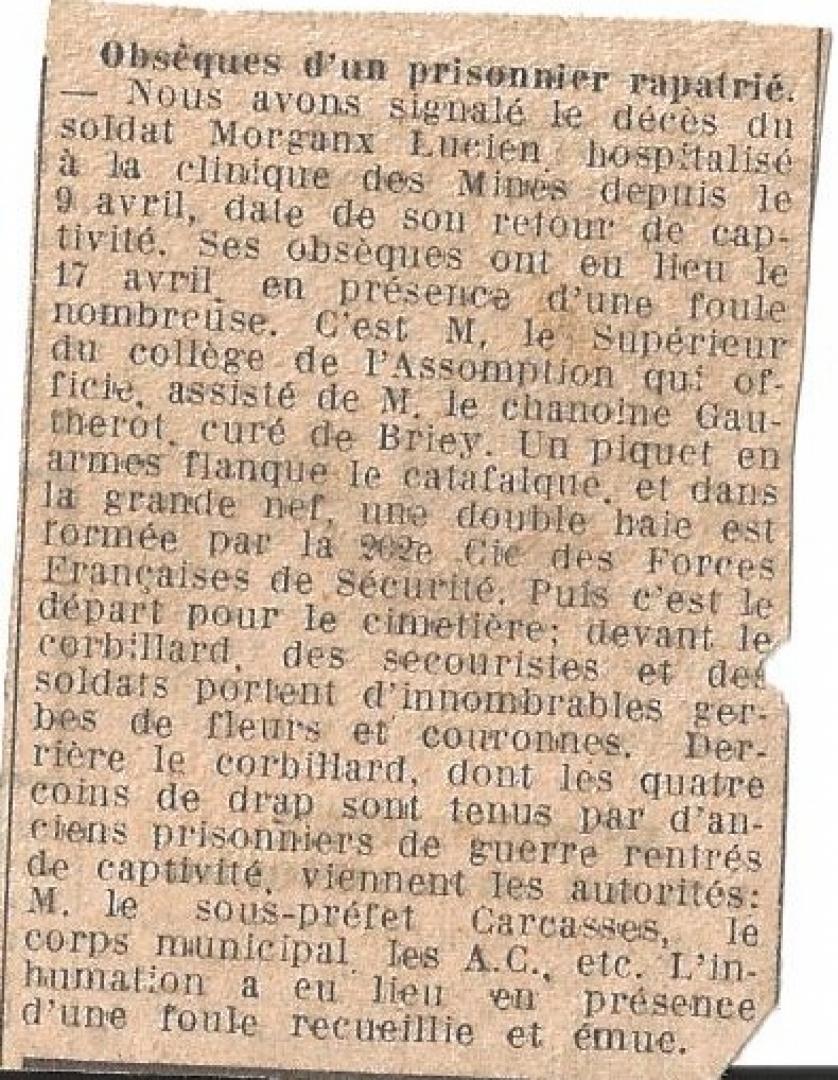

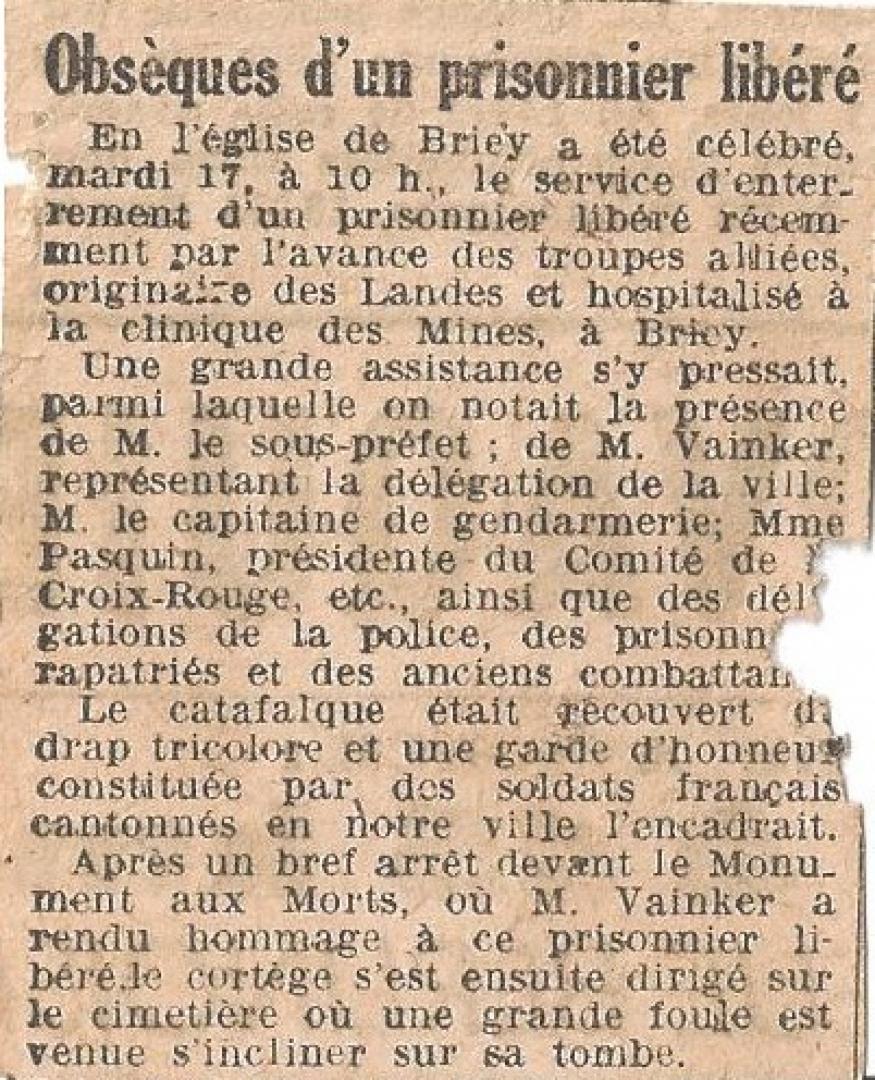

Lucien dit Léon Morganx, grand-père de Josy Despérès-Commenay libéré par l’avancée des troupes alliées est décédé sur le chemin du retour à Briey en Lorraine où il fut inhumé. Un poignant éloge funèbre fut prononcé lors de ses obsèques : "A la mobilisation de 1939, Morganx cultivait tranquillement ses terres dans les Landes. Soldat de deuxième classe, il fit bientôt partie des volontaires qui harcelaient l’ennemi en avant des lignes et il fut fait prisonnier en janvier 1940. Pendant plus de 5 ans, il rongea son frein au stalag 12A en Silésie (région de Pologne). Il parvint à s'évader au moment de l'avancée russe. Il arriva enfin sur le sol de sa patrie et voyait comme dans un mirage son retour si attendu près de sa femme et de ses enfants. Hélas, le sort en décida autrement. Arrivé le 9 avril à Longuyon, il fut reconnu déjà fort malade par le médecin chef de cette ville et transporté le jour même à la clinique des mines de Briey où il devait mourir samedi dernier après une brève maladie. Il avait cru un instant ressaisir son bonheur perdu mais affaibli par des privations sans nombre il ne put dans la route du retour dépasser notre petite ville. Il va reposer maintenant dans notre terre Lorraine jusqu'au jour où, pieusement, sa famille le reconduira parmi les siens dans son petit village natal. Adieu Morganx, pauvre martyr de la guerre ! Adieu camarade !" Sa dépouille mortelle fut ramenée à Bats le 21 octobre 1949.

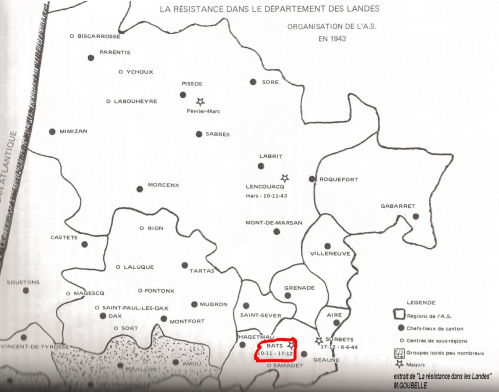

La résistance :

Bats a caché aussi des maquisards. En novembre 1943, les maquisards de Lencouacq, commandés par Guy Sarramagnan, ont dû quitter leur secteur après avoir exécuté un suspect. Ils sont arrivés à Geaune et ont été dispersés dans des fermes de Bats, Sorbets, Castelnau et Miramont. A Bats, c'est au « Marquet » qu’ils ont été accueillis par Léopold Saint-Pé. Le 30 décembre 1943, Guy Sarramagnan a rejoint l'Afrique du Nord et le groupe est passé sous le commandement de Max Joseph Lafitte, instituteur à Miramont. Les maquisards se cachaient dans une grange, sous les bottes de foin. S’ils devaient se déplacer et que les Allemands patrouillaient dans le secteur, Léopold les cachait dans sa sulfateuse et faisait mine de traiter ses vignes. A partir de janvier 1946 des prisonniers allemands ont été mis à la disposition de la commune pour l'entretien du bois communal des Caoubouns et des chemins, le captage de l'eau à Peyroulet. Installation, couchage et garde étaient à la charge de la commune. M Bellocq a proposé de prêter gratuitement sa maison du Paillot pour loger ces prisonniers à condition qu'ils nettoient la basse-cour.

Les conditions de vie :

Pendant la 2ème guerre mondiale, en raison du rationnement et de la qualité médiocre du pain que pouvait faire le boulanger, beaucoup de Batsois fabriquaient leur pain clandestinement. On allait faire moudre la nuit au Moulin Neuf, le pain était ensuite confectionné à la maison et cuit au four. Quitterie Duvignau se souvient que ses parents l’envoyaient tamiser la farine au grenier mais elle avait ordre de s’interrompre si quelqu’un approchait de la maison. Il fallait éviter d’être dénoncé !

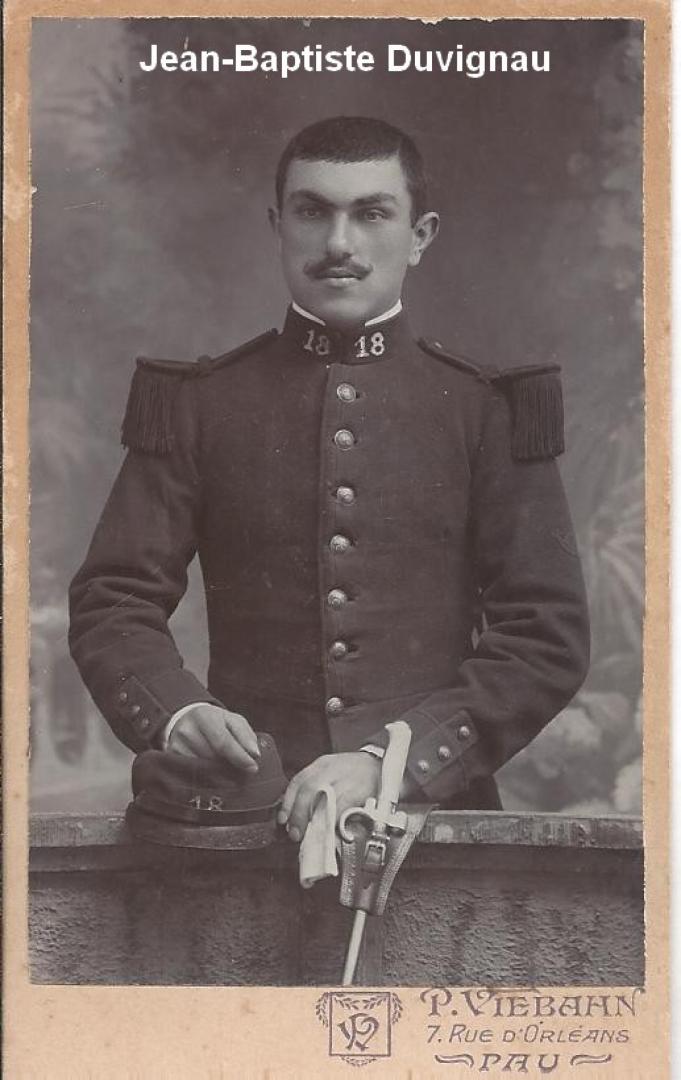

Le conseil de révision :

Chaque année, aux chefs-lieux de canton se tenait le Conseil de révision. On y jugeait l'aptitude des jeunes gens d'une même classe d'âge à faire le service militaire. Après la visite médicale et l'annonce du verdict c'était la fête pour les garçons reconnus « bon pour le service ». Le Conseil de révision fut définitivement supprimé en 1971.